鼓浪屿当代艺术中心改造设计

福建 / 都市实践

项目背景

2017年7月8日,“鼓浪屿:国际历史社区”被列入世界遗产名录,成为中国第52项世界遗产项目。申遗的成功标志着鼓浪屿更加开放,从空间属性上不再只是厦门的,而是世界的;在时间属性上不再只是过去的,而是未来的。而申遗的成功,也使鼓浪屿更难改变,它的物理架构必须凝固在被法律定义的某一状态上。这种流动的时空和固化的建筑的矛盾只有靠这个地理和物理空间上发生的内容来调和,这使当代艺术的介入成为刚需。

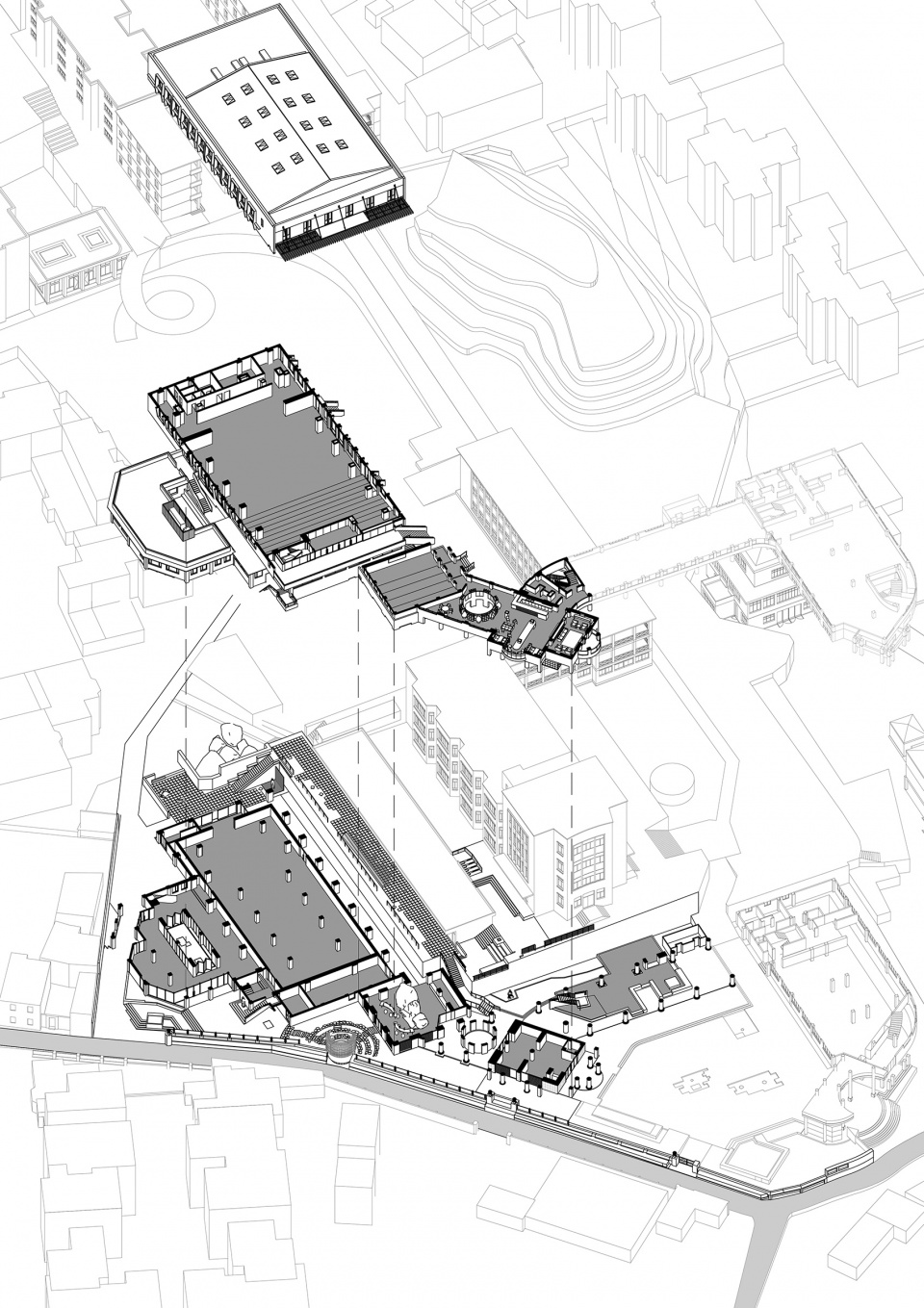

▼整体鸟瞰

在这种时空压缩的背景下,“鼓浪屿当代艺术中心”闪亮登场。它的舞台是个天然的艺术社区:在鼓浪屿西侧远离旅游核心区的海边,坐落着岛上面积最大的公共机构,暨创办于1952年的鹭潮美术学校,1958年更名为厦门工艺美术学校,1960年更名为厦门工艺美术学院,1963年更名为福建工艺美术学校,1989年升级为福州大学工艺美术系,1993年成立福州大学工艺美术学院,2000年正式并入福州大学。她是培养一代又一代福建知名艺术家的母校,也随着学子们的事业成功而名扬天下。近年来,学校的教学功能已彻底退场,留下50亩空间和2.2万平方米的建筑面积,作为鼓浪屿最大的集中管理物业,期待着用更丰富多彩的艺术生产与再生产的内容来华丽转身。

2017年10月,国企联发集团和福州大学签约,接手校园项目改造,将之塑造为新型艺术园区,激活相对封闭的岛屿西部资源,利用后发优势,把申遗成功后的鼓浪屿推向一个新的高度。

2020年12月,凤凰卫视领客文化与联发集团开始合作启动区项目,共同打造“鼓浪屿当代艺术中心”(以下简称KCCA),带来丰富多元的国际艺术展览、公共艺术计划、跨界艺术展示。随即URBANUS都市实践应邀参加KCCA的设计工作。

▼改造后美院前区鸟瞰

项目挑战

鼓浪屿申遗成功后,改造设计趋之若鹜,条件却又异常苛刻,根据《厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保护条例》,“不得变动建筑原有的外貌、基本平面布局和有特色的室内装修;建筑内部其他部分允许作适当的变动”。这种条件促使建筑师要有更高明的顶层设计和底层逻辑,最大化利用不可再生的空间资源,利用空间的巧妙梳理来升级迭代既有的物业。

使用方初始选择园区前广场右侧的原教学楼作为KCCA展厅。这虽然是个开门见山的合适选择,在校园由外到里改造的时空顺序上也合理,但似乎还不足以发挥这个艺术机构对整个园区和片区所要承担的催化剂作用。经过现场调研,建筑师意识到要从鼓浪屿整体的物业特征出发来为KCCA找到最适合的家。显然,针对几乎都是小尺度的既有房子,大空间是最佳的选项,而在入口广场再往里走的大礼堂正是这样的选项。这是一个在鼓浪屿算是“超大”的建筑,上层是大礼堂,下层是食堂,可能除了鼓浪屿音乐厅之外,再也不可能在岛上找到这样的单一空间了。它坐落于校园边界,外面是通往内厝澳码头的康泰路,还有同步升级园区和社区的区位优势。因此,建筑师将之作为KCCA场所的建议也马上得到甲方的认同。改造后的建筑将下层多柱的原食堂改为美术馆,上层起坡的礼堂改为以平地为主的多功能空间。同时,把这个主体建筑前后的一些房子纳入到KCCA的体系,打造一个有别于一般艺术馆的空间序列。

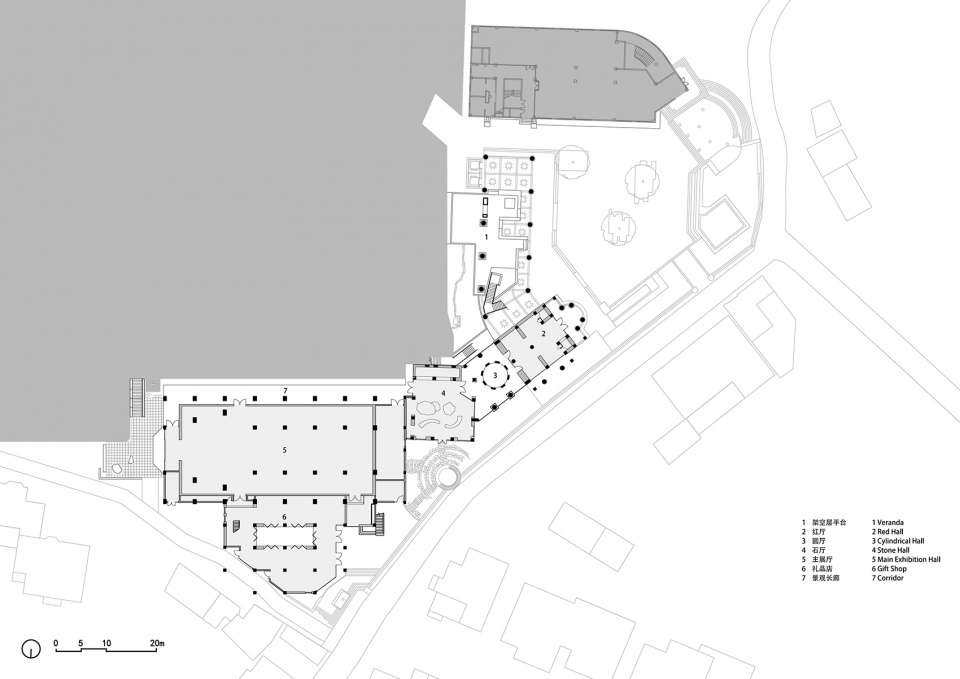

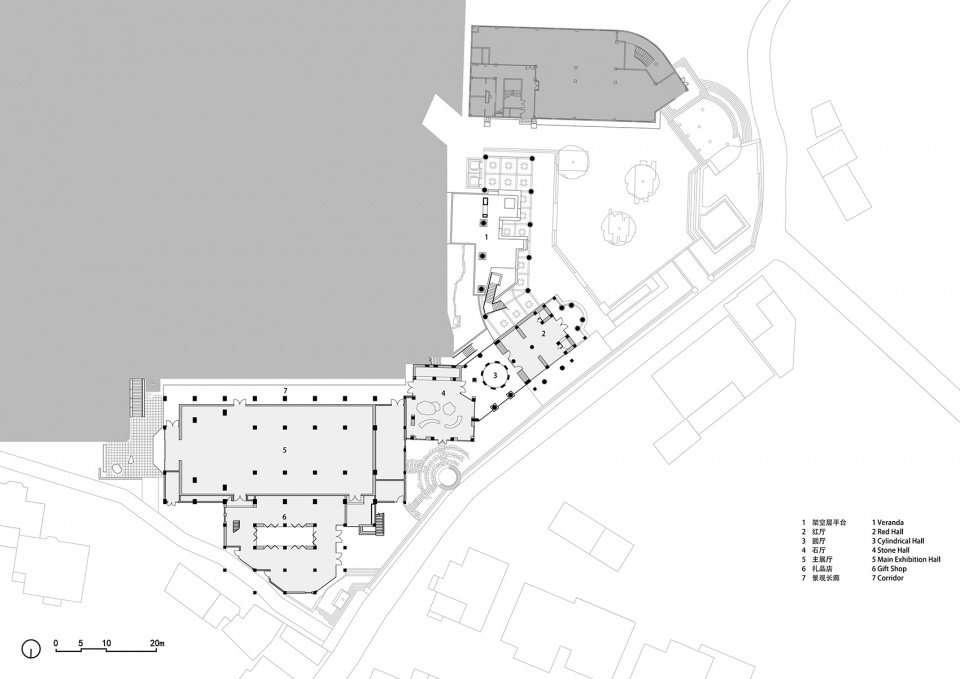

▼一层平面图

设计定位

这样的选址面临着另一个挑战:主体空间位于校园腹部,改造难度在于如何形成一个有趣的空间序列,把人流从前广场引导而来,把现有校园零散、不统一的部件,组成一个有机的体系,串联梳理出完整的空间叙事。这个叙事在两个方面展开:一方面变成源头活水,让游客在园区里的动线流动起来,形成内循环;另一方面利用边界区位,把外部的区域动线活络起来,形成外循环。这种把小项目往区域环境放大的设计立足点,也是URBANUS都市实践最基本的解题方式。

设计策略:

1, 整体上还是个一气呵成的格式塔体系;

2, 每个段落都有各自的主题,使不同环节之间的转换有新的精彩;

3, 因地制宜,用抽象和具象的方式显影出前人埋伏在此地的场所精神;

4,润物细无声,在不经意之中默默完成极简的改造。

5,用叠加的历史显示出时间和空间的魅力,并让后续的使用方可以在这个基础上继续叠加新未来。

▼复杂的空间体系

设计态度:尊重遗产的最少干预

文物保护的基本原则是最少干预,尽量以遗产本体为主角。但由于功能的改变、时代需求的改变,干预是不可避免的,最少干预不等于不干预,只是有原则、有策略、有标准、有技巧、有效果地干预。对遗产本体认知首先需要意识到遗产是一个客观的存在物,维持它持续的存在生命力是遗产改造的第一要务。最少的干预是指能够有效地使已经失去功能的遗产自然而然地在当下生活中获得新生,因此没有必要去剔除那些不影响新使用功能的要素,即使它们在新的条件下并没有使用价值。因此要有包容的态度。

这种态度对位的是对遗产的价值认知。要改造的老建筑基本建于上世纪八九十年代,有那个改革开放初期明显的后现代印记,虽然建筑经初步修整显得干净整洁,但其形式已经完全不符合当今的审美趣味。一个容易的冲动是去除那些落伍的檐口、柱头、窗扇的装饰。但建筑师认为不能把今天的审美观凌驾于历史之上,有可能未来对我们今天的审美也会是一种否定。因此不仅仅“非必要不改变”成为一个最少干预的原则,还要力争把那些历史装裱在当下设计的画框里。这种逻辑自然而然地衍生出改造设计是“一层一层历史的叠加”的方法论,让当下变成历史的上一层,但一定要露出历史的一角。

▼改造前架空层

设计:空间序幕

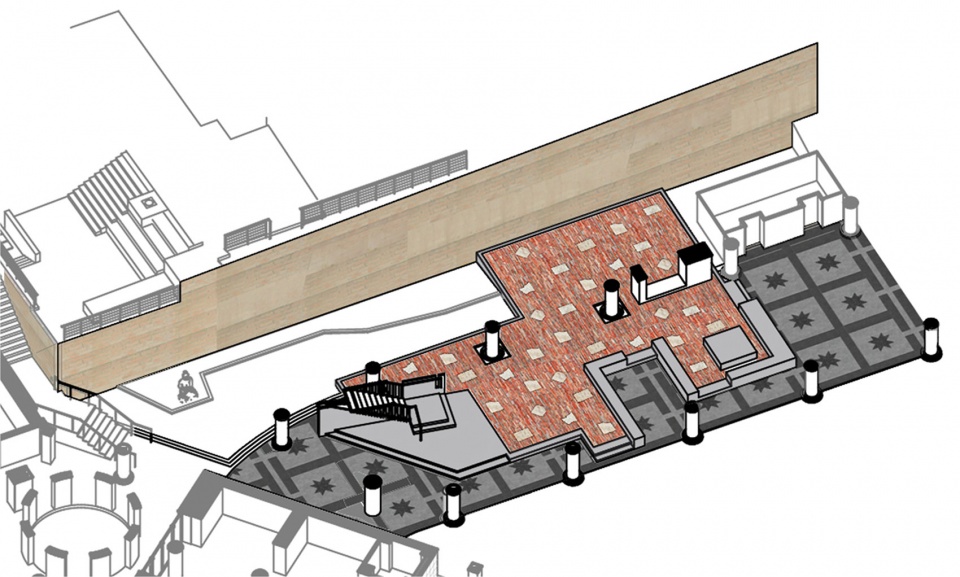

URBANUS都市实践加入美院校园改造时,校园其它部分正在进行原校舍的修复和校园环境的整治工作,校区的入口广场已经经过了新的铺装,使之成为这个片区比较难得的大尺度广场,可以进行市集和户外演艺、集会活动。然而这个整修好的广场还是有些干巴,缺一点灵气。广场的底景是80年代盖的教学主楼,它的首层完全架空,架空层背后是长满绿藤的挡土墙,挡土墙的石材质感还隐约呈现出一个原设计师精心构图的图案。这是个避雨和纳凉的积极空间,楼上的一个消防楼梯也落在这个架空层里。同时,为了改善垂直交通条件,甲方正在这里加建一对电梯。原有的图案讲究的铺地吸引了设计师的注意力,因为闽南建筑的一个很重要的传统就是地面铺装很讲究,图案和材料都表征了主人的品味和身份。无疑,从改造这个铺地出发,把空空如也架空层升级为整个校区的前厅,会拉开校园新故事的序幕。

改造的策略从空间的微调入手。架空层不是很高,按照常识,室外空间越高越好。但要引发出对空间的情动,这个常识可以颠倒过来,用制造一点点空间的压迫感来带动对空间的感知。经过在现场的反复比较,设计采用了在架空层中再嵌入一个小舞台的方式,更夸张了那个消防梯的走向,用一个景框墙来整合水电井等,还增加了一些元素,并把平台变成后面的挡土墙的水平折面。这些处理使这个舞台上有了一些固定的布景。

▼把平台变成后面的挡土墙的水平折面方案图

架空层原来的图案是80年代典型的石材纹样,虽然现在看来显得过时和俗气了,但它承载了一个时代的审美,和校友对校园的历史记忆。因此建筑师仍然希望这个铺装能够被保留,其上叠加的约四五十公分厚的平台不把它全覆盖,特意以不整齐的边界露出了一部分原来的地面。

▼原架空层地面铺地

新的地面自然要和原来的图案拉大距离。初始的方案是让背景的挡土墙石材翻折到地面,这个逻辑使平台的空间更好地与后院空间结合。那个挡土墙的立面当时也是经过精心设计,同一材料还有两种质感,并拼出图案。

▼初始的方案让背景的挡土墙石材翻折到地面

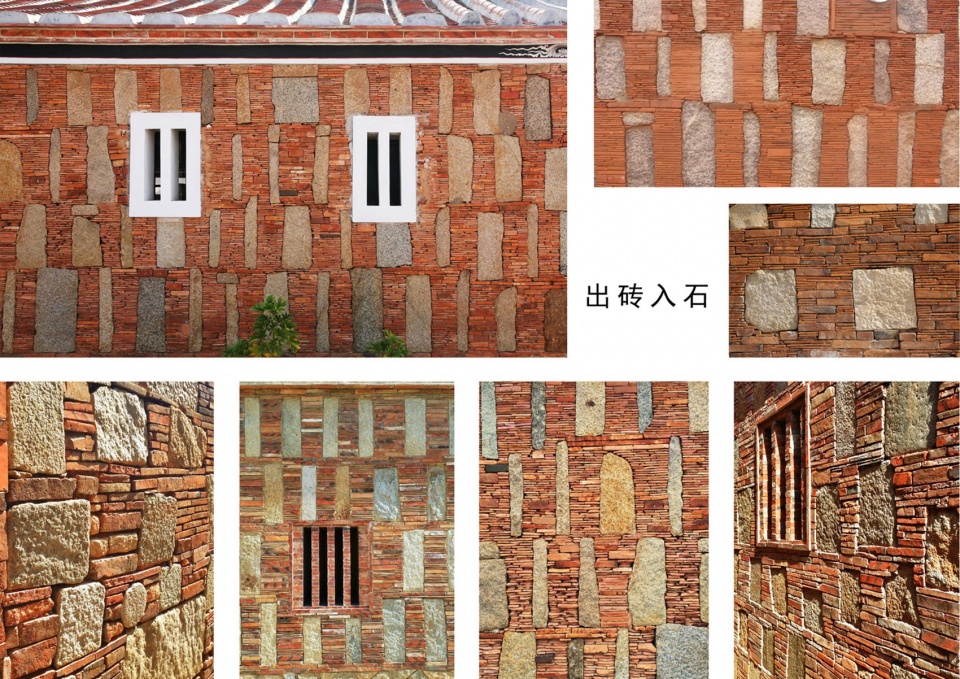

施工时发现这种材料已无处可寻,即使去园区中拆其它同类挡土墙来取材,数量也不够。甲方领导又顾及到过分粗糙的毛石会带来摔跤的可能,建议平整一些,可以从闽南的“出砖入石”的做法中找灵感。建筑师本来正纠结于如何把“时代性”和“在地性”相结合,立即从这个建议中抓住了机会,马上派驻场建筑师去泉州考察“出砖入石”和“出石入砖”的案例。其实并没有合适的能够直接照搬的“出砖入石”图案,而且传统的“出砖入石”需要砖和石都要碎化,当下标准化产生的建材很难做到这点。好在现场的施工管理人员非常给力,采购几种不同薄厚的砖,以及让工人把标准石材加工得更有手工感。

最后的铺装方案是以有自然图案感的红砖为主,点缀以在图纸上精心布局、在现场又反复推敲的石头, 用“出砖入石” 的概念做出闽南的味道,既是对地方传统工艺的致意,又把熟悉的做法转化为一种“陌生”的场景。这个图案可以理解为一种当下的图像志,与下一层上个时代的图像形成对照,带出整个设计中“叠加的历史”的概念。

▼闽南出砖入石作法(黄汉民提供)

▼用“出砖入石”的概念,把熟悉的做法转化为一种“陌生”的场景

The final plan utilized red bricks to pave. The color is striking and has the characteristics of southern Fujian. To create the effect, red bricks were mixed with larger, carefully arranged stones, applying the “stones embedded in brick” technique found in walls of southern Fujian to the ground. This not pays homage to local traditional crafts, but also serves as an “unfamiliar” scene. This pattern can be understood as a kind of present-day image record, which forms a contrast to the layer below from the previous era – thus expressing in layers the depth of history.

▼添加新的景观平台的同时保留旧有的铺装,表达出有层次感的历史

▼把闽南“出砖入石”的墙面做法用在地面,把熟悉的做法转化为一种陌生的场景

▼架空层平台成为园区的序幕

设计:空间序列

原校区在历史上是不断扩建的结果,且学校功能是分布式的教学,空间上并没有起承转合的定式。但新的艺术园区需要空间的序列来有秩序地引导游客。这个序列的设计也要叠加在历史的本体存在物上。本着尊重和保护每一个历史片段的原则,新的空间序列正好可以分解成离散的部件,每个点都在原来历史痕迹上处理成独立的场景,再组装进一个复杂的整体,让游人在有张力的空间中体验变化的风景。

面对广场的主楼立面不能改变,基调是均匀的暖白色,如何为人流提供一个导视系统,简单的方法是可以使用响亮的颜色。原建筑左侧有双重立面,将里衬部分一、二层的外墙贴上红色的陶板,一层室内也刷成陶红色。这样从前广场看过来,在浅色底景里鲜明的红色会跃然眼前,自然而然地提示人们进入红色的序厅。

▼入口使用响亮的砖红色将人流引入序厅

▼序厅

穿过红色序厅,是原建筑两个体量交叉的转折点,并在这个转折的地方有一个圆厅,厅顶是一个镂空的拱,厅内可以看到二层的接待室。这个圆厅的短支剪力墙非常可爱。外侧是石膏浮雕,内侧挂着圆雕的小天使。圆厅地面是彩色石头的碎花拼装,颇具过去那个时代的历史风采。时间的斑痕在雕塑和墙面上形成了不可再生的质感。因此,这些历史包浆被小心地保留下来,与整修一新的周边环境形成了鲜明的对比。

▼保留的历史包浆与整修一新的周边环境形成对比

圆厅的另一端连接着以黑色为基调的石厅,之所以称为石厅,是因为此处本是个敞廊,当中伫立着一块镌刻着“鹭潮”二字的天然巨石,之前盖房子时不容易去掉,就被包含在建筑内。在新的设计中,这个地方被围合成一个黑色的空间,以圆亭为轴,与红厅相对应。这样,三个有几何特征的形体构成了整个空间序列的第一组团,利用原有的空间素材,把原来全无章法的空间一下子组织成有逻辑的构图。比起红色序厅的跃动,黑色石厅给人一种放松的心态。在巨石两侧,一边是接待台,一边是一对在黑暗中点着台灯的曲线的长桌。建筑师希望这里成为一个只读一本书的阅览室,游人可以静静地坐下来,在黑色中享受宁静,而外部的世界则被模糊成玻璃砖墙后面的光斑。

▼石厅改造后

回顾一下,上述序列在原建筑中也是最暧昧的地方,因为几个不同角度的柱网交织在这里,在原来开放的底层里尤其显得混乱。新设计利用了一红一黑两个方盒子来整合空间,把圆作为铰接点,使无序转化为有序,不仅仅实现了内部流线的行云流水,还让康泰路上的这段城市界面变得有趣。

▼三个有几何特征的形体构成了整个空间序列的第一组团 © 都市实践

▼用了两个方盒子来整合空间,使无序转化为有序

从实用角度来说,从黑色石厅让观众直接进入主展厅并不难,但建筑师还是希望观众能以一种更休闲的节奏在艺术中心里游走。因此,从黑色石厅通往主展厅的空间被设计成了一条长廊,沿挡土墙的一侧栽种着一排绿竹,上方架设着白色格栅,既遮挡了上层建筑比较杂乱的出挑底部,又遮盖了为了使室内空间干净而设置在室外的风道。格栅的影子投射在地面,让很多游客联想起钢琴的黑白键。行走在长长的光影之中,还给人一种到了长廊尽端会遇到更有趣空间的期待。

▼景观长廊

而那个视线的焦点,又连接了高低错落的园区已有的一部往上层走的台阶。这样,长廊不仅仅是进入展厅前的过度空间,也成为从这条道路进入校园深处的礼仪空间。由此,建筑师用有情动的色彩、光影、质感、尺度来打造了一个完整的前序空间:架空层成为前广场的舞台和通向后区的大门,从这里开始,穿过红色的序厅—保留原状的圆厅—黑色的石厅—白色的长廊,引向埋在深处的当代艺术中心。

▼景观长廊俯瞰

设计:现代大方的主展厅

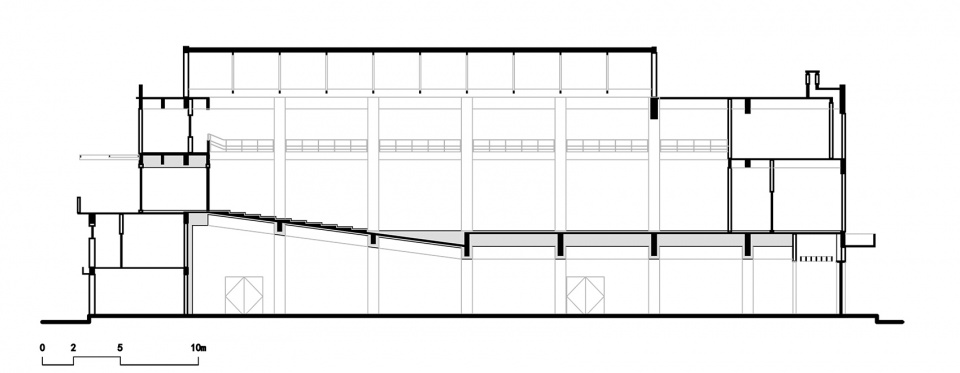

KCCA虽然使用了岛屿上几乎最大的单体建筑,但这一层的平面还是布满了许多大小不一的柱子,和高低不等的梁。除了这些结构需要梳理,更难的是如何让消防、照明、空调系统的介入不影响天花的高度和观感。作为当代艺术展场,可以用一种放松的姿态,让建筑系统外露。但鼓浪屿还是一个讲究品质的场所,KCCA也是一个高端的艺术平台,所以那种不讲究的暴露是不可取的。设计巧妙地利用了上部空间的地面要抬高的机会,把消防管道隐藏在浅吊顶里,而依然可以表达有体积感的梁结构,当然,这些结构的外包尺寸是经过了艰难的统一处理。对天花最有破坏作用的送风、排风口被放在侧墙,管道走在大空间之外,这样主展厅的室内空间便显得简洁干净。

精心调整后的结构外包体系也考虑到了未来布展的需要。开馆后的三次展览的空间分隔都各有特色,并且与基础空间体系结合得天衣无缝,这都证明了这个体系的灵活性。

▼主展厅

设计:不可多得的多功能厅

二层原先是个比较标准的礼堂,有舞台和地平起坡的观众席。这样大的聚会场面在当下的鼓浪屿使用频次不高,因此初始的方案是将空间分为一个小一点的黑匣子剧场,并把原来的舞台改造成一个展厅。但中途使用方重新评估功能后,认为还是保持一个大空间为好。建筑师也借机在原方案的基础上,把地平抬到舞台的高度,这样既为下层的美术馆争取到一点净高,又使这一层百分之七十的平面的基本上在一个标高上,提高了使用效率,使之成为一个真正的多功能厅,而且是岛上不可或缺的大空间资源。正是有了这样的资源升级,使KCCA不仅仅是整个艺术园区的亮点,更是这个鼓浪屿的重要配套设施。

▼多功能厅

多功能厅的主入口设置在后部,人流可以从下层的架空层、以及白色长廊近端的台阶迎来。主入口的外部挑檐依然重复出挑的铝格栅,并界定了一个场所。

▼多功能厅主入口

▼多功能厅入口外部空间

原礼堂的外立面使用了水刷石,这个工艺在鼓浪屿还是传承下来了,也成了本次改造的重要技术支撑。除了更换分格更大、更现代的窗框外,多功能厅的外立面几乎完整保留了原来的立面,施工中一些改动和修补之处也延用了同配料的水刷石,旧立面洗刷后,经历几场风雨,已和修补的新立面浑然一体。过去由于是雨水散排,立面被大量污染。此次重新布局了有组织排水,解决了这个问题。同时现场用文物修复的态度来洗刷旧墙体,使最后的面貌真正实现了整旧如旧,润物无声。

设计:街道界面

场地的外围是通向内厝澳码头的康泰路,校园标高比街道标高高半层,原来的挡土墙有一定的表情图案,只是材料种类略多了一些。新设计保持了原先的造型,并用水刷石替代的原来的石材贴面,这样外墙显得落落大方,让康泰路的气质拔高了一截。外墙上原来有个凸出的圆亭,它的空间位置很好,是曲线型街道上的一个视觉焦点,只是原先的造型是用几个不太粗的立柱界定的,现在被置换成更有实体感的格栅,让这个亭子从内外角度对这个空间都更有积极的作用。

▼圆亭改造前后对比

▼沿街立面改造前后对比

▼景观圆亭

原来的食堂厨房部分是个独立的建筑,其外部正好对位与康泰路上带内院的磐诺酒店。酒店内院的另一头连接着另一条通向码头之路。通过把厨房改造成对外开放的KCCA纪念品店,打通了酒店内院的连接。这样,这个纪念品店不仅仅是KCCA的第二入口,又是校园的新入口,更是形成了一个通向码头的新路径。

▼KCCA纪念品店与康泰路的连接

结语

作为更新改造项目,这个设计可操作的空间并不很大,但历史还是留下了一些有待放大后再串联起来的线索。这需要建筑师对这些历史存在的敏感,以及一种对历史不做主观价值判断的态度。这样,所有的历史都变成积极的设计元素,需要纳入到一个新的体系,在那里被润物细无声地迭代升级,最终实现了校园和外围界面的华丽转身。

▼一层平面图

▼二层平面图

▼剖面图

项目地点:福建厦门

设计时间:2020—2021

建设时间:2021

用地面积:4500㎡

建筑面积:4532㎡

建设单位:厦门鼓浪屿投资发展有限公司

建筑设计:URBANUS都市实践

主持建筑师: 王辉,刘晓都

设计团队:李雅丽(项目总经理)| 姚晓微(项目经理)、姚咏梅(项目总监)、张超贤、胡海波、唐伟军、张富军、柴秉江、高宇峰、邓婷芳、汪蕾、李露阳、李刚、高子絮 | 邢年转、陈锴迪、王清漪(实习)

合作公司:中元(厦门)工程设计研究院有限公司(土建施工图设计)

福建省建研工程顾问有限公司 (结构加固设计)

深圳市杰地景观规划设计有限公司(景观施工图设计)

厦门市昌艺装饰工程有限公司(室内施工图设计)

北京远瞻照明设计有限公司、广州市三信红日照明有限公司 (照明设计)

摄影:TAL

More:都市实践

扫描二维码分享到微信